お仕事整形外科医です。

高齢者の脆弱性骨盤骨折は、私が医師になりたての頃は保存治療がすべてで、入院してもすぐ回復期に転院というのが通例でした。

高齢者が増加するなか、大腿骨近位部骨折同様に高齢者脆弱性骨盤骨折も増加しています。

近年は手術によって早期に離床を目指す流れもみられ、割とホットな分野です。

- 高齢者脆弱性骨盤骨折を、疼痛が強い間に回復期に転院するのは、もはや情弱?

- 転子部骨折などと同様に、厳しいムンテラが必要

- 手術適応は?

高齢者骨盤骨折の特徴

高齢者の脆弱性骨盤骨折は、その名前のとおり、低エネルギーでの受傷です。

若年と異なり、血行動態に影響を及ぼすものは少ないものの、まれに出血が持続し命の危険を伴う骨折です。若年者と異なり、数日間という長いスパンで血行動態を確認する必要があり、すくなくとも受傷後3日とかで急性期から退院もしくは転院は避けた方がいいように感じます。

次に、死亡率についてです。

大腿骨近位部骨折でも1年後死亡率の話がよく出てきますが、脆弱性骨盤骨折でも同様に1年後の死亡率は10%を超えると言われています。

つまり、受傷搬送されてきた時点で家族には、それなりに厳しいムンテラが必要ということになります。

高齢者骨盤骨折の診断

診断にはレントゲンのみでは限界があることが知られています。

特に後方成分(仙骨部分など)の診断は単純レントゲンのみでは、骨折線がもともとわかりにくいことに、腸管ガスの影響などがかさなり、診断は困難で、報告によっては20〜30%でしかできないとも言われています。

後方成分の骨折の有無は、その後の治療に影響を及ぼす因子であるため、骨盤骨折にレントゲンしか撮影していない場合、やや不安が残ると言わざるを得ません。

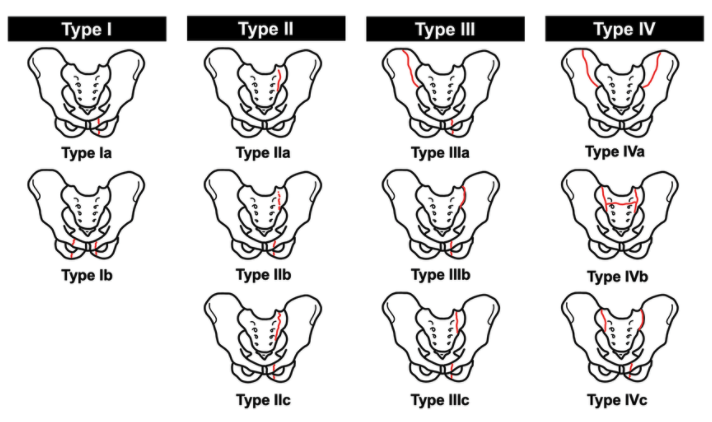

Rommens分類については、下図のとおりです。

- TypeⅠ:前方のみの損傷

- TypeⅡ:転位ない後方骨盤輪の部分損傷

- TypeⅢ:転位した片側後方骨盤輪の損傷

- TypeⅣ:転位した両側後方骨盤輪の損傷

です。

よくよく見ると転位のない、両側後方成分骨折がないことに気づきます。

ただでさえ、骨折の判定が難しい後方成分において、転位のない両側後方成分骨折の取扱いがないのは、治療方針に混乱を招く可能性がありますが、このことについては治療のところで少し触れます。

高齢者骨盤骨折は後から骨折が見えてくる!?

また、脆弱性骨盤骨折は後から骨折線が出現してきて、その重症度が変化することも特徴です。

実際に、国内でも調べられている論文があり、177例の高齢者脆弱性骨盤骨折(以下、FFPs)のうち、初回に保存治療を選択してから疼痛が遷延し複数回CTを撮影した症例124例について検討されています。

この論文では骨折typeの進展が27例に認められています。

つまり、この結果からは、少なくとも疼痛が残存しているうちに回復期転院や自宅への退院は視野に入れない方が良さそうであることがわかります。

手術適応

治療方針は、これも簡単に書くとTypeⅢ以上では手術加療を考える必要があり、typeⅡでも疼痛が残存する場合には経皮的内固定を考慮するといったものです。

また、先程おはなしした、骨折type進展も加味した場合、実際の臨床においてはすこし臨機応変な対応が行われているようです。

論文ベースではありませんが、JOA2020の脆弱性骨盤輪骨折updateの講演(澤口毅先生)とその後のQA欄での話です。(一部改変)

移動は疼痛に応じてFFPⅠで数日、FFPⅡで1週から10日でスタート

骨折の進行がないことをレントゲン・CTで確認する必要がある

Rommens分類の図では,FFPⅡの「転位のない後方成分骨折あり」では、片側の骨折しか描かれておらず、FFPⅣ: 「転位のある後方成分骨折あり」は両側骨折で転位があるもの。澤口先生は「転位のない両側後方成分骨折」は,FFPⅡとして扱い,慎重に経過を見て転位を起こすならFFP Ⅳとして治療されているようでした。 (この辺のエビデンスは不足しているため、正しいかどうかはまだわからないとのことです。)

まだまだ、治療についてもコンセンサスが得られているものではないようです。

ちなみに、「転位あり」の定義も曖昧のようで、澤口先生自身は、「骨稜の乱れだけで皮質の骨折部のずれのないもの,あるいはlateral compressionのような骨折で,impactionして見えるような場合は、「転位なし」と判断されておられます。

大腿骨近位部骨折と異なり、骨盤輪骨脆弱性骨折はまったく動けないわけではなく,体交やギャッジアップは自分で可能な場合がほとんどであるため、大腿骨近位部骨折と異なり,数日の安静が必ずしも生命予後には影響しないとも考えておられ、受診時に痛くて坐位が取れないから、即手術適応というのは,少し性急過ぎと考えられているようでした。

「座れないから即手術!」とか、「typeⅡは即経皮固定!」は、やややりすぎ感があると警鐘を鳴らされているように感じました。

まとめ

FFPsは、今後もアップデートが頻回に行われる可能性があります。

正直最近は、手術適応についても「ややオーバーインディケーションでは?」と感じる発表もあります。

頻度の高い骨折であるが故に、動向を注視する必要があると思っています。

新着記事

【ポータブル電源】家族持ちなら即購入?ただし購入体験は最悪。

【ポータブル電源】家族持ちなら即購入?ただし購入体験は最悪。

【買い!】echo show15の半年使用後レビュー

【買い!】echo show15の半年使用後レビュー

【保存版】顎骨壊死を懸念してビスホスホネート製剤の予防的休薬は不要!?

【保存版】顎骨壊死を懸念してビスホスホネート製剤の予防的休薬は不要!?

コメントをどうぞ